【執筆者】中島大輔(WOOTANG代表)【最終更新日】2026年1月12日

パキラの水耕栽培は、土を使わず清潔に育てられる初心者にもおすすめの栽培方法です。水耕栽培なら根腐れのリスクが少なく、透明な容器で根の成長を観察できる楽しみも。

本記事では、パキラの水耕栽培の始め方から日々のケア、水替え頻度、置き場所、肥料の与え方まで、初心者でも失敗しない育て方のコツを徹底解説します。葉が黄色くなる原因や根腐れ対策など、よくあるトラブルの対処法も詳しくご紹介。おしゃれなインテリアグリーンとして、パキラの水耕栽培を始めてみませんか?

1、パキラの特徴

水耕栽培への適応性

パキラは水耕栽培に非常に適した観葉植物です。もともと湿地帯や川辺など水分が豊富な環境に自生しているため、根が水環境に順応しやすく、土栽培から水耕栽培への移行も比較的スムーズに行えます。挿し木や水挿しでの発根も容易で、初心者でも失敗が少ない植物といえるでしょう。

水耕栽培のパキラは土栽培に比べて根腐れのリスクが大幅に軽減されます。透明な容器を使用すれば根の成長過程を観察できるため、白く健康的な根が伸びていく様子を楽しめるのも水耕栽培ならではの魅力です。また、パキラ特有の手のひらのように広がる葉の美しさを水の透明感とともに鑑賞できるため、インテリアグリーンとしての装飾効果も非常に高くなります。

ただし、パキラは成長が早い植物のため、水耕栽培でもある程度の大きさに育つことを想定した容器選びが重要です。特に若い株は水を吸収する力が強く、夏場は水切れに注意が必要となります。適切な管理を行えば、土栽培と同等以上の美しい株に成長させることができ、長期間にわたって楽しめる植物です。

【関連記事】パキラを種から水耕栽培で育てる方法|おしゃれなインテリアに大変身させるコツを解説

生育環境

パキラは中南米の熱帯地域原産で、高温多湿の環境を好みます。生育適温は20から25℃で、最低でも10℃以上を保つ必要があります。5℃以下になると枯死の危険性が高まるため、日本では基本的に室内での栽培が適しています。原産地では日当たりの良い場所から木陰まで幅広い環境で自生しているため、光への適応範囲は比較的広い植物です。

耐暑性は強く、適切な水分が保たれていれば35℃程度までの高温にも耐えることができます。しかし直射日光に長時間当たると葉焼けを起こすことがあるため、レースカーテン越しの明るい間接光が理想的です。一方、耐寒性はやや弱く、冬場は窓辺の冷気に注意が必要です。夜間に窓際の温度が下がる場合は、部屋の中央に移動させるなどの配慮をすると良いでしょう。

パキラは空気中の湿度を好む性質があり、乾燥する環境では葉先が茶色く枯れ込むことがあります。特にエアコンやヒーターを使用する季節は室内が乾燥しやすいため、定期的な葉水で湿度を補ってあげることが健康な株を維持する秘訣です。また、風通しの良い環境を好むため、閉め切った空間よりも適度に空気が流れる場所での栽培が望ましいといえます。

【関連記事】パキラとは?育て方から枯れる原因、風水効果まで解説

花言葉と風水

パキラの花言葉は「快活」「勝利」です。上向きに力強く伸びる葉の姿から、前向きなエネルギーと成功への意志を象徴する植物として親しまれています。また別名「発財樹」や「マネーツリー」とも呼ばれ、特に中国や台湾では商売繁盛や金運上昇のシンボルとして非常に人気があります。

風水の観点では、パキラは「金運」と「仕事運」の向上に効果があるとされる代表的な観葉植物です。手のひらのように広がる5枚の葉は、風水で重要な「木」の気を持ち、成長と発展を促すエネルギーを空間にもたらすといわれています。玄関やリビング、仕事部屋に置くことで、良い気の流れを生み出し、家庭円満や仕事の成功をサポートすると考えられています。

特にオフィスや店舗での人気が高く、開業祝いや新築祝いのギフトとしても定番となっています。上向きに伸びる葉は「陽」の気を持ち、明るく前向きな雰囲気を作り出すため、「人間関係運」の改善にも効果があるとされています。また、パキラの力強い幹は安定と持続を意味し、長期的な繁栄をもたらす植物として、経営者や自営業者からも支持されています。水耕栽培のパキラは土を使わないため清潔感があり、風水的にも「浄化」の作用が強まるとされ、より良い気の流れを生み出すといわれています。

【関連記事】

パキラの風水効果|置く場所と方角で金運・恋愛運が劇的アップする方法

パキラの花言葉は怖い?「快活・勝利・幸運を呼ぶ」意味と初心者向け育て方【風水効果も解説】

2、パキラの水耕栽培の始め方

パキラの水耕栽培を始める際は、まず水に適応した株を用意することが大切です。WOOTANGのオンラインショップでは、水耕栽培用として販売されているパキラを販売しているので、届いたその日から栽培を開始できます。

【水だけで育てる植物ブランドWOOTANG(ウータン)で水耕栽培のパキラを育ててみませんか?】

水耕栽培だと毎日の水やりが不要で、お手入れ簡単!砂ぼこりや虫の心配もなく清潔で、お部屋のどんな場所でも育てることができます。 販売サイト:WOOTANG

①植物を器にセットする

水耕栽培に使用する容器は、ガラスやプラスチック製の透明なものがおすすめです。透明な容器なら根の状態や水位が一目で確認でき、管理が容易になります。また、容器はパキラの幹がぐらつかないよう、しっかりと固定できることが重要です。

WOOTANGの水耕栽培専用の容器なら、器(ガラス製)とふた(木製)がセットになっているので、パキラを固定して育てることができます。

②水を入れる

容器に水を入れる際は、必ず水道水を使用してください。浄水器を通した水や蒸留水は塩素が除去されているため、雑菌が繁殖しやすくなる危険があります。水道水に含まれる微量の塩素は、水の腐敗を防ぐ自然の防腐剤として機能するため、水耕栽培には最適です。

水道水に含まれる塩素は数日で自然に抜けるため、神経質になりすぎる必要はありませんが、定期的な水の交換により常に新鮮な状態を維持することが大切です。

③理想的な水の量

パキラは比較的水をよく吸収する植物なので、特に夏場は水切れに注意が必要です。そのため高温期は根全体が水に浸かる程度、具体的には水の高さが2〜3cm程度まで水位を上げても問題ありません。パキラの場合、幹の下部が水に浸かっても腐りにくく、むしろそこから新しい根が発生することもあります。冬などの低温期は、水を吸収する量が減るので少なめの1〜2cm程度で問題ありません。

植物の成長に応じて根の長さも変化するため、定期的に水位を調整し、常に適切なバランスを保つことが成功の鍵となります。パキラは成長が早いため、特に春から夏にかけての成長期は水の減りが早くなります。毎日水位をチェックし、必要に応じて水を足すようにしましょう。

【関連記事】パキラの育て方|おすすめは水耕栽培!初心者向け栽培のコツを解説

3、日々のケアと管理方法

水耕栽培でパキラを健康に育てるためには、土栽培とは異なる管理ポイントを理解することが重要です。特にパキラは明るい環境と適度な湿度を好む性質があるため、光の管理と水質の維持、湿度管理が成功の鍵となります。

①置き場所

パキラは明るい間接光を好む植物で、レースカーテン越しの窓辺や窓から少し離れた明るい室内が最適な置き場所となります。直射日光は葉焼けの原因となるため避ける必要がありますが、あまりに暗い場所では茎が徒長したり葉の色が薄くなったりする可能性があります。パキラ特有の濃い緑色を維持するためには、十分な明るさが必要です。

パキラは比較的耐陰性がある植物ですが、完全な日陰では健康的な成長が難しくなります。理想的には1日4〜6時間程度、明るい間接光が当たる場所が望ましいでしょう。東向きや南向きの窓辺で、カーテン越しに柔らかい光が入る場所が最適です。西日が強く当たる場所は、午後の強い光で葉焼けする可能性があるため、適度に遮光するか、窓から離れた場所に置くと良いでしょう。

冬場の管理には特別な注意が必要です。窓際は夜間に急激に温度が下がるため、夕方以降は部屋の中央に移動させることをおすすめします。パキラの生育適温は20〜25℃前後で、10℃を下回ると生育が停滞し、5℃以下では枯死の危険性があります。エアコンやヒーターの風が直接当たる場所も乾燥と温度変化の原因となるため避けてください。

また、パキラは若干の風通しを好むため、空気が淀んだ場所よりも、適度に換気される場所での栽培が理想的です。ただし、冷暖房の風が直撃する場所や、ドアの開閉で急激な温度変化がある場所は避けましょう。定期的に置き場所を調整し、パキラの葉の状態を観察することで、最適な環境を見つけることができます。

【関連記事】水耕栽培の観葉植物に最適な光条件|どのくらいの明るさで育てればよいか?

②水の交換頻度と水質管理のコツ

基本的に週1回は減った分の水を補充し、水位を一定に保つことが重要です。また、2〜3週間に1度は容器内の水を完全に交換し、新鮮な水と入れ替えます。この際、容器の内側にぬめりや藻が発生している場合は、スポンジなどで丁寧に洗浄し、清潔な状態を保ちましょう。

水替えの際には根を優しく水で洗い流すことで、根に付着した老廃物を除去できます。特にパキラは成長が早く、根からの分泌物が多い傾向があるため、定期的な根の洗浄は健康維持に効果的です。夏場は水温が上昇すると水中の溶存酸素量が減少し、根が酸素不足になりやすくなるため、こまめな水交換がより重要になります。水温が30℃を超えるような猛暑日には、水替えの頻度を週1回に増やすことも検討しましょう。

パキラの水耕栽培では、水質の変化に対する反応が早いため、異変を見つけやすいという利点があります。水が濁ったり異臭がする場合は、すぐに新鮮な水に交換し、根の状態を確認してください。また、葉の色つやや新芽の出方も水質の良し悪しを判断する指標となります。健康なパキラの根は白から薄い黄色で、ぬめりがなく、しっかりとした硬さがあります。

【関連記事】水耕栽培の水替え頻度と水やりタイミング|初心者でも失敗しない方法

③適切な肥料の選び方と与え方

水耕栽培でパキラを現状のサイズで維持する場合、基本的に肥料は必要ありません。しかし、より大きく成長させたい場合や幹を太くしたい場合、葉の色つやを良くしたい場合は、適切な施肥が効果的です。水耕栽培では液体肥料を使用し、春から秋の生育期に月1回程度の頻度で与えます。

肥料を与える際の重要なポイントは、水に直接肥料を入れないことです。水に肥料を混ぜると濃度管理が難しく、根を傷め、根腐れの原因となります。水耕栽培でおすすめの方法は、液体肥料を葉面散布することです。霧吹きに薄めた液体肥料を入れて葉の表裏にまんべんなく散布すれば、葉から直接栄養を吸収でき、根への負担を最小限に抑えられます。

水耕栽培に適した肥料としては、ハイポネックス原液やハイポニカ液体肥料などがあり、これらは水耕栽培専用に配合されているため安心して使用できます。パキラの健康的な成長を促進するためには、チッソ、リン酸、カリウムがバランスよく配合された液体肥料を選ぶと効果的です。葉の色が濃くなり、新芽が活発に出てくるようであれば、肥料が適切に効いているサインです。

【関連記事】水耕栽培に肥料や活力剤は必要?観葉植物の栄養管理と正しい使い方を解説

④季節ごとの管理ポイント

春の管理

3月から5月は新芽が動き始める重要な時期です。明るい日陰で管理し、月1回程度の施肥を開始します。葉水を1日1〜2回与えて湿度を保ち、新芽の成長を促進させましょう。この時期はパキラの株分けや植え替えにも適しており、剪定した枝を水挿しで増やすことも成功しやすい季節です。春は気温と湿度のバランスが良く、パキラが最も活発に成長を始めるため、この時期に適切な管理を行うことで、年間を通じて健康な株を維持できます。

夏の管理

6月から9月は生育が最も活発な時期ですが、高温による水質悪化に注意が必要です。水温が30℃を超えないよう、直射日光を避けて風通しの良い場所で管理します。水の交換頻度を増やし、1〜2週間に1度は完全に交換しましょう。冷房による乾燥対策として、葉水の回数を増やすことも大切です。パキラは暑さに強い植物ですが、水耕栽培では水温管理がより重要になります。水の減りも早いため、毎日水位をチェックし、必要に応じて水を足すようにしましょう。夏場は成長が旺盛なため、新しい葉が次々と展開し、株全体のボリュームが増します。

秋の管理

10月から11月は成長が緩やかになる時期です。肥料の頻度を徐々に減らし、10月以降は施肥を控えめにします。気温の低下に合わせて窓際から室内の中央など暖かい場所に移動させ、急激な温度変化を避けるよう配慮します。パキラは大型に成長する植物のため、この時期に形を整える剪定を行うのも良いでしょう。剪定したパキラの枝は水挿しで増やすことができます。秋は春に次いで栽培管理がしやすい季節ですが、朝晩の気温差が大きくなるため、窓際に置いている場合は夜間の冷え込みに注意が必要です。

冬の管理

12月から2月は休眠期に入るため、できれば10℃以上の場所で管理することが最重要です。肥料の葉面散布は完全に止めます。ただし、暖房による乾燥には特に注意が必要で、パキラは湿度を好むため、葉水は継続して与えます。冬場は水の吸収量が減るため、水位は低めに保ち、水替えの頻度も月1〜2回程度に減らします。パキラは熱帯植物のため寒さに弱く、この時期の管理が翌年の生育を左右します。窓辺の冷気や暖房器具の風が直接当たらないよう注意し、安定した温度環境を提供することが冬越しの成功の鍵となります。

【関連記事】パキラを大きく育てる方法|成長速度を最大化する7つのコツ

4、よくある問題と対処法

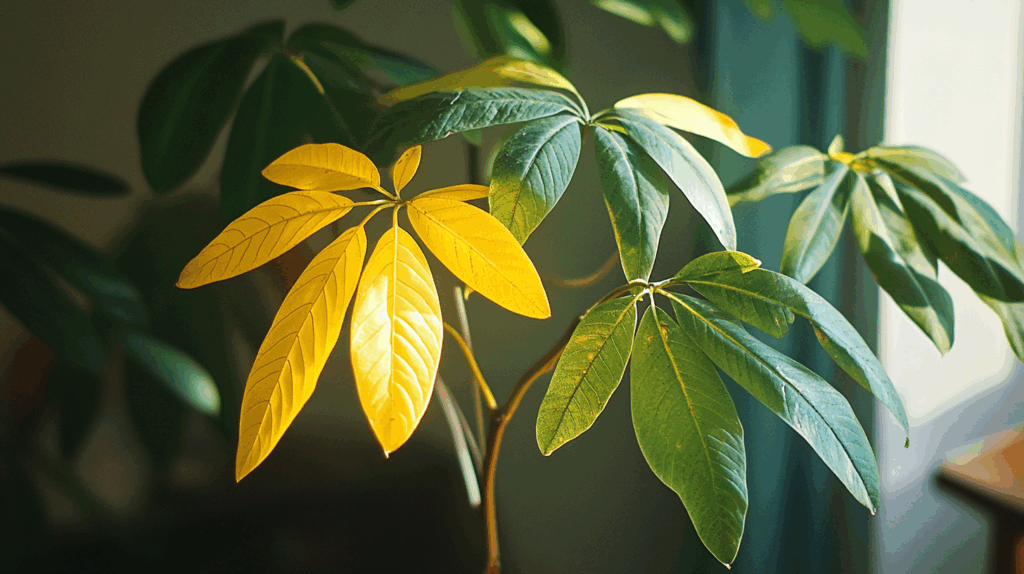

Q、パキラの葉が黄色くなってきました。何が原因でしょうか?

パキラの葉が黄色くなる原因はいくつか考えられます。まず、一番下の古い葉が1から2枚黄色くなる場合は、新陳代謝による自然な老化現象なので心配ありません。植物は古い葉に老廃物を溜めて落とし、新しい葉の成長にエネルギーを集中させる性質があります。この場合は黄色くなった葉を根元からハサミで切り取ってください。

一方、複数の葉が同時に黄色くなったり、新しい葉まで変色する場合は、水質の悪化や根腐れの可能性があります。特にパキラは水の汚れに敏感な傾向があるため、水が濁っていないか、異臭がしないか確認し、すぐに新鮮な水と交換しましょう。また、根が茶色く変色していたり、ぬめりがある場合は、傷んだ部分を清潔なハサミで切り除き、容器を洗浄してから新しい水で管理を再開してください。

さらに、光量不足や寒さも葉が黄色くなる原因となります。パキラは明るい環境を好むため、暗すぎる場所では葉の色素が薄くなり、黄色く変色することがあります。置き場所を見直し、より明るい場所に移動させることを検討してください。冬場に気温が10℃以下になると、パキラは寒さのストレスで葉を黄変させることがあります。温度管理を徹底し、暖かい場所に移動させることが重要です。

【関連記事】水耕栽培の観葉植物が枯れる原因と対策|葉が黄色くなるのはなぜ?

Q、パキラがぐったりして元気がありません。原因と対処法を教えてください

パキラがぐったりする原因として最も多いのは、温度不足と水不足です。パキラは熱帯植物のため10℃以下の環境では活力が低下し、ぐったりとした状態になります。まず置き場所の温度を確認し、20℃以上の暖かい場所に移動させてください。冬場の窓際は夜間に急激に温度が下がるため、特に注意が必要です。

次に水位を確認しましょう。パキラは水をよく吸収する植物のため、特に夏場は水切れしやすくなります。水位が極端に低くなっていないか、根が乾燥していないかをチェックし、適切な水位まで水を補充してください。逆に、水が多すぎて根全体が完全に水没している場合も、根が酸素不足になってぐったりすることがあります。根の一部が空気に触れている状態を保つようにしましょう。

また、根腐れの可能性も考えられます。特に高温期は水温が上昇すると根腐れの可能性が高まります。光量不足もパキラを弱らせる原因となるため、明るい場所に移動させることも検討してください。適切な環境に移すことで、多くの場合は1〜2週間で回復します。

【関連記事】パキラが枯れる原因と復活方法|初心者でもわかる症状別対処法

Q、パキラの水耕栽培で根腐れが起きた場合の対処法は?

パキラの根腐れは、根が茶色や黒色に変色し、ぬめりが出て、異臭を放つのが特徴です。残念ながら、一度根腐れが進行したパキラは元に戻ることが非常に難しく、基本的には廃棄することをおすすめします。根腐れは根の細胞が死滅している状態であり、腐敗が進むと病原菌が繁殖して株全体に広がってしまいます。特に幹の部分まで柔らかくなっている場合や、根の大部分が黒く変色している場合は、回復の見込みはほとんどありません。

根腐れを防ぐためには、日々の予防が最も重要です。まず、定期的な水替えを徹底しましょう。2〜3週間に1度は容器内の水を完全に交換し、容器の内側のぬめりや藻をスポンジで丁寧に洗浄します。水替えの際には根も優しく水で洗い流し、根に付着した老廃物を除去してください。

また、水温管理も根腐れ防止の鍵となります。特に夏場、水温が30℃を超えると水中の溶存酸素量が減少し、根が酸素不足になって腐りやすくなります。直射日光を避け、涼しく風通しの良い場所で管理しましょう。冬場は逆に水温が低くなりすぎないよう、10℃以上を保つことが大切です。

水道水を使用することも重要な予防策です。浄水器を通した水や蒸留水は塩素が除去されているため、雑菌が繁殖しやすく根腐れのリスクが高まります。水道水に含まれる微量の塩素は、水の腐敗を防ぐ自然の防腐剤として機能するため、必ず水道水を使用してください。これらの予防策を日々実践することで、根腐れのリスクを大幅に減らすことができます。

Q、パキラをハイドロボールで育てることはできますか?注意点は?

パキラはハイドロボールを使ったハイドロカルチャーでも育てることができます。ハイドロボールとは、粘土を高温で焼成して作られた多孔質の人工培地で、水はけと保水性のバランスが良く、清潔で扱いやすいのが特徴です。ハイドロカルチャーは土を使わないため室内でも清潔に栽培でき、根腐れしにくいというメリットがあります。

ハイドロボールでパキラを育てる場合は、通気性と水位管理がより重要になります。ハイドロボールを容器の底に敷き詰め、パキラの根を広げるように配置してから、さらにハイドロボールで根を覆います。水位は容器の高さの3分の1程度に保ち、完全に乾燥させないよう注意してください。ハイドロカルチャー用の水位計を使用すると管理が容易になります。

また、ハイドロボール自体も半年から1年に1度は取り出して水洗いし、汚れや塩類の蓄積を防ぎましょう。ハイドロボールは繰り返し使用できるため、洗浄して乾燥させれば再利用できます。肥料を与える場合は、水に直接入れるのではなく、葉面散布で与えるか、ハイドロカルチャー専用の固形肥料を使用すると安全です。

Q、土で育てたパキラを水耕栽培に植え替えることはできますか?

3-1024x576.jpg)

土で育てていたパキラを水耕栽培に移行することは可能です。ただし、土栽培用に育った根と水耕栽培用の根は構造が異なるため、植え替えには適切な手順と注意が必要です。成功率を高めるためには、春から初夏の生育期に植え替えを行うことをおすすめします。この時期はパキラの生命力が強く、新しい環境への適応力が高まっています。

まず、パキラを鉢から優しく取り出し、根についた土を丁寧に洗い流します。根を傷つけないよう優しく土を落としてください。土が完全に除去できたら、古くなった根や傷んだ根を清潔なハサミで切り取ります。根の量は全体の3分の1から半分程度に減らすと、水耕栽培への移行がスムーズになります。

根の処理が終わったら、清潔な容器に水道水を入れ、パキラをセットします。最初の1〜2週間は、土栽培用の根が枯れて、新しく水耕栽培用の根が生えてくる移行期間となります。この期間は葉が一時的に黄色くなったり、元気がなくなったりすることがありますが、多くの場合は正常な反応です。直射日光を避けた明るい場所で管理し、水は週2回程度交換して清潔に保ちましょう。

土に植え替える場合とは逆に、水耕栽培から土栽培への移行も可能ですが、同様に根の構造が変わるため、植え替え後の管理には注意が必要です。いずれの場合も、植え替え直後は肥料を与えず、新しい環境に慣れるまで1〜2か月は様子を見ることが大切です。

【関連記事】ダイソーで購入した土栽培のパキラを水耕栽培する方法

Q、水耕栽培のパキラを大きく成長させる方法を教えてください

水耕栽培のパキラを大きく成長させるには、いくつかの重要なポイントがあります。まず最も重要なのは、十分な光を確保することです。パキラは明るい環境で最もよく成長するため、レースカーテン越しの窓辺など、1日4〜6時間程度明るい間接光が当たる場所で管理しましょう。光が不足すると茎が細く徒長し、葉も小さくなってしまいます。

次に、生育期である春から秋にかけて適切に栄養剤を与えることが効果的です。液体肥料を規定の希釈率よりやや薄めに調整し、月1回程度葉面散布します。パキラは成長が早い植物のため、適切な施肥により幹が太くなり、葉も大きく育ちます。ただし、水に直接肥料を入れることは避け、必ず葉面散布で与えるようにしてください。

また、容器の大きさも成長に影響します。パキラが成長するにつれて根も長く太くなるため、根が窮屈になってきたら、一回り大きな容器に移し替えることを検討しましょう。根が自由に伸びる空間があることで、地上部の成長も促進されます。水位も重要で、成長期は根から幹の一部が水に浸かる程度、2〜3cmの水位を保つことで、水分と栄養の吸収が最大化されます。

温度管理も大きさに影響します。パキラは20〜25℃の環境で最もよく成長するため、年間を通じてこの温度帯を維持できる場所で管理することが理想的です。特に冬場は15℃以上を保つことで、休眠せずに緩やかに成長を続けることができます。さらに、湿度を好む性質があるため、1日1〜2回の葉水を与えることで、葉の展開が促進され、より大きく健康的な株に育ちます。定期的な水替えで根を清潔に保ち、新鮮な酸素を供給することも、旺盛な成長を支える重要な要素となります。

【関連記事】パキラを大きく育てる方法|成長速度を最大化する7つのコツ

Q、パキラを種から育てる方法を教えてください

パキラは種から育てることも可能です。パキラの種は大きく、栗のような形状をしており、新鮮なものほど発芽率が高くなります。種を入手したら、できるだけ早く植え付けることが成功の鍵です。古い種は発芽率が著しく低下するため、入手後1から2週間以内に植え付けましょう。

まず、種を一晩水に浸けて吸水させます。水をたっぷり吸水させた水苔を入れた容器に種を置きます。パキラの種は光を好むため、完全に水苔で覆わないことがポイントです。常に水苔を軽く湿らせた状態を保ち、20〜25℃の暖かい場所で管理すると、通常1〜2週間で発芽します。

発芽して本葉が2から3枚展開したら、水耕栽培への移行が可能になります。水苔から取り出して根を丁寧に洗い、清潔な容器に水を入れてセットします。水は週1〜2回程度交換し、直射日光を避けた明るい場所で管理します。最初の1から2か月は成長がゆっくりですが、根がしっかり張ってくると次第に成長速度が上がります。

種から育てたパキラは、市販の編み込まれた幹とは異なり、一本の真っ直ぐな幹として成長します。自分で種から育てることで、パキラの成長過程を最初から観察できる楽しみがあり、愛着もひとしおです。

【関連記事】パキラを種から水耕栽培で育てる方法|おしゃれなインテリアに大変身させるコツを解説

5、まとめ

パキラの水耕栽培は、土を使わず清潔で管理しやすく、初心者にも最適な栽培方法です。この記事で紹介した重要なポイントをまとめます。

パキラの水耕栽培の基本

- 透明な容器を使用し、水道水で育てる(塩素が雑菌繁殖を防ぐ)

- 水位は夏場2〜3cm、冬場1〜2cm程度を目安に調整

- 週1回の水補充と、2〜3週間に1度の完全水替えが基本

置き場所と管理

- レースカーテン越しの明るい間接光が理想的

- 生育適温は20〜25℃、最低10℃以上を維持

- 冬場は窓際の冷気を避け、暖かい場所で管理

日々のケアのコツ

- 1日1〜2回の葉水で湿度を保つ

- 肥料は水に入れず、液体肥料を葉面散布で月1回程度

- 現状維持なら基本的に肥料不要

トラブル対策

- 葉が黄色くなったら水質悪化や光量不足を疑う

- 根腐れ予防には定期的な水替えと水温管理が重要

- 土栽培からの移行は春〜初夏の生育期が最適

パキラの水耕栽培は、適切な管理で長く美しく育てられます。金運アップの風水効果も期待できるパキラを、ぜひ水耕栽培で楽しんでください。